第8回(最終回):昭和64年『魔女の宅急便』

映画とは、社会を映す鏡でもある。 なかでも多くの観客の共感を得たヒット作には「時代の空気」が濃厚に反映されている。 昭和64年/平成元年の興行ベストワンは宮崎駿 . . .

映画とは、社会を映す鏡でもある。 なかでも多くの観客の共感を得たヒット作には「時代の空気」が濃厚に反映されている。 昭和64年/平成元年の興行ベストワンは宮崎駿 . . .

昭和50年代、私が学生時代から社会人になった頃、それは日本が豊かになり始めたことを実感した年代だ。男女を問わずおしゃれに意識がいくようになり、モノクロだった町に . . .

映画とは、社会を映す鏡でもある。 なかでも多くの観客の共感を得たヒット作には「時代の空気」が濃厚に反映されている。 昭和60年の興行第2位は橋本幸治監督の『ゴジ . . .

映画とは、社会を映す鏡でもある。 なかでも多くの観客の共感を得たヒット作には「時代の空気」が濃厚に反映されている。 昭和58年の興行第2位は大林宣彦監督の『時を . . .

国民的なスーパーアイドルだった山口百恵が21歳で引退した昭和55年、そのバトンを受け継ぐように登場したのが18歳の松田聖子だ。気がつかなかったのは僕だけかもしれ . . .

映画とは、社会を映す鏡でもある。 なかでも多くの観客の共感を得たヒット作には「時代の空気」が濃厚に反映されている。 昭和54年の興行第1位はりんたろう監督の『銀 . . .

映画とは、社会を映す鏡でもある。 なかでも多くの観客の共感を得たヒット作には「時代の空気」が濃厚に反映されている。 昭和51年の興行第2位は市川崑監督の『犬神家 . . .

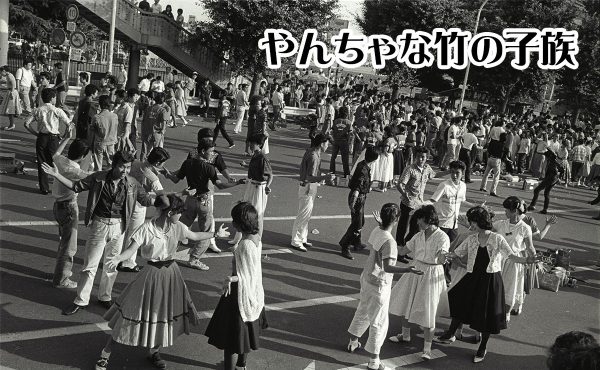

昭和50年代の半ば、ホコ天(歩行者天国)が行われた原宿、代々木公園横では「竹の子族」と呼ばれ、派手な衣装に身をつつんだ若者たちがディスコサウンドに合わせて踊って . . .

映画とは、社会を映す鏡でもある。 なかでも多くの観客の共感を得たヒット作には「時代の空気」が濃厚に反映されている。 昭和49年の興行第2位は舛田利雄監督の『ノス . . .

昭和50年代半ば、婦人服アパレル専門店に入社した私、知性はともかく、感性にはちょっと自信があった。ところが入った会社には、おしゃれな人、個性的(ちょっと変)な人 . . .

暮らしの中に音楽は欠かせない。車の運転中や電車での移動中はもちろん、一日の終わりにバスタブで聴くプレイリストのチョイスは最重要事項のひとつである。洋楽、邦楽に拘 . . .

映画とは、社会を映す鏡でもある。 なかでも多くの観客の共感を得たヒット作には「時代の空気」が濃厚に反映されている。 昭和42年の興行ベストワンは熊井啓監督の『黒 . . .

映画とは、社会を映す鏡でもある。 なかでも多くの観客の共感を得たヒット作には「時代の空気」が濃厚に反映されている。 昭和39年の興行ベストワンは市川崑監督の『東 . . .

昭和45~50年、西暦だったら1970年代、新しい旅のムーブメントが起こる。ザックを背負って旅をするカニ族の発生からちょっと後のこと。ファッション雑誌「an・a . . .

1982年、「ラ・ブーム」が日本で公開された。友人と自転車を並べて海辺の高校に通っていた私にとって、パリの少女たちの可愛さはもちろん、初めて見る本物の「リセエン . . .

1970年代後半に学生時代を過ごした私の夏休みの定番は、ひとりで出かける北海道への旅だった。 1ドルが300円台で海外旅行がまだ夢の時代、私より少し上の世代の学 . . .

80年代のファッション誌というと必ず“アンノン族” というワードが出てくるが、「anan」と「non-no」を一括りにするのはかなり強引だといつも思っていた。7 . . .

ここ数年、80年代のテイストを取り入れた着こなしが流行だが、リアルに80年代を服に溺れて過ごした私はそれを少々こそばゆく受け止めている。古くさいスタイルへの照れ . . .

テレビ番組、CMや広告制作の現場で活躍する現役スタイリスト きつかわかずこ氏のコラムがスタートします!かつて、彼女が担当していた「お父さんのファッション改造講座 . . .

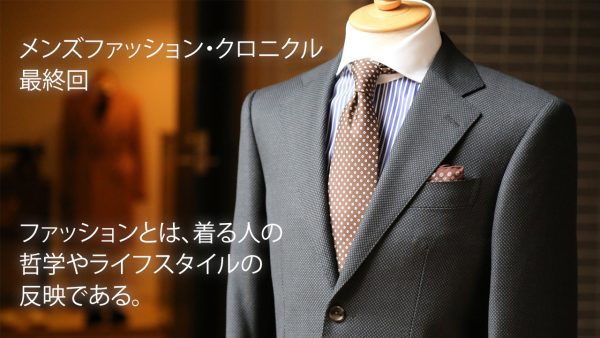

バブル経済のまっただなか、昭和という時代が暮れかかっていたころ、日本のメンズファッションは、空前絶後の大変革にさらされていた。ソフトスーツの台頭である。 分厚い . . .

結局のところ、DCブランドとはなんだったのか?もちろん、検索エンジンをひっぱたけば、それらしい説明は出てくる。デザイナーズ&キャラクターズブランドの略称だという . . .

ドブネズミ、という字面を見ると、反射的にザ・ブルーハーツを思い出す世代も少なくないだろうが、もう少し年長のSHOWAメンズともなれば、中年男のだらしのないスーツ . . .

かつて一世を風靡したスタジアム・ジャンパーについて改めて調べてみると、その流行期を80年代後半とするファッション系ライターが少なくないことに気づかされる。 たし . . .

昭和30年代後半からはじまったいわゆるアイビー・ルックのブームは、メンズクラブ(雑誌)とVANジャケット(アパレルブランド)が仕掛けたキャンペーンの結果との定説 . . .

PAGETOP